Frage 2: ist das hier skizzierte Modell auf andere der 190 Unterzeichnerstaaten des Pariser Abkommens übertragbar?

Antwort: Nur auf die Länder, die über Gasleitungen zu regionalen oder globalen Speichern und das knowhow verfügen, um Kostenreduktionen durch Wärmepumpen, Verlustwärme-Nutzung und mit Schwachwindanlagen zu realisieren. Das wäre ein Thema für die Entwicklungshilfe.

Zum Schluß zwei offene Fragen:

Frage 1: welche Wirkung wird die jetzt von der Bundesregierung beschlossene CO2-Abgabe haben?

Antwort: Egal wie hoch die Abgabe ist, sie entfällt mit CO2-freier Energieversorgung. Bis dahin werden die Reichen die Abgabe in der beschlossenen Höhe und dann mit jeder Steigerung zahlen und so weitermachen, wie bisher. Die Armen werden die Abgabe auch zahlen (müssen), jedoch ihre CO2-Emissionen erst dann reduzieren, wenn sie sich die Abgabe nicht mehr leisten können. Kurz: die CO2-Abgabe wirkt nur bei den Armen..

Es gibt keinen Grund, warum Netzbetreiber künftig nicht der vollen Konkurrenz unterliegen sollten. Die Zahl der Netzbetreiber wird sich von heute über 700 auf vielleicht 30 reduzieren. Ein Grund sind die etwa 30 Untertage-Methan-Speicher, deren Betrieb im Einzugsgebiet eines Netzbetreibers ein klarer Wettbewerbsvortei wäre. Netzbetreiber, die mit ihren Stromlieferanten zu hohe Erlöse oder mit ihren Kunden zu niedrige Preis vereinbart haben, werden sich am Markt nicht behaupten können. Sie werden durch andere ersetzt werden, die das besser können.

Das Einzugsgebiet eines Netzbetreibers ist physisch durch die Strom-, Gas- und Wärmeleitungen bestimmt, die er betreibt. Die Deutsche Netz Agentur (DNA) muß dafür sorgen, dass es keine "weißen Flecken" auf der Versorgungslandkarte gibt. Jeder Netzbetreiber kann Kunden umwerben und jeder Kunde kann sich den Netzbetreiber aussuchen, der ihm am günstigsten erscheint. Wohnt ein Kunde im Einzugsgebiet eines anderen Netzbetreibers, fallen Transportkosten für Strom und Gas an, die entweder der Kunde oder der neue Anbieter übernehmen muß.

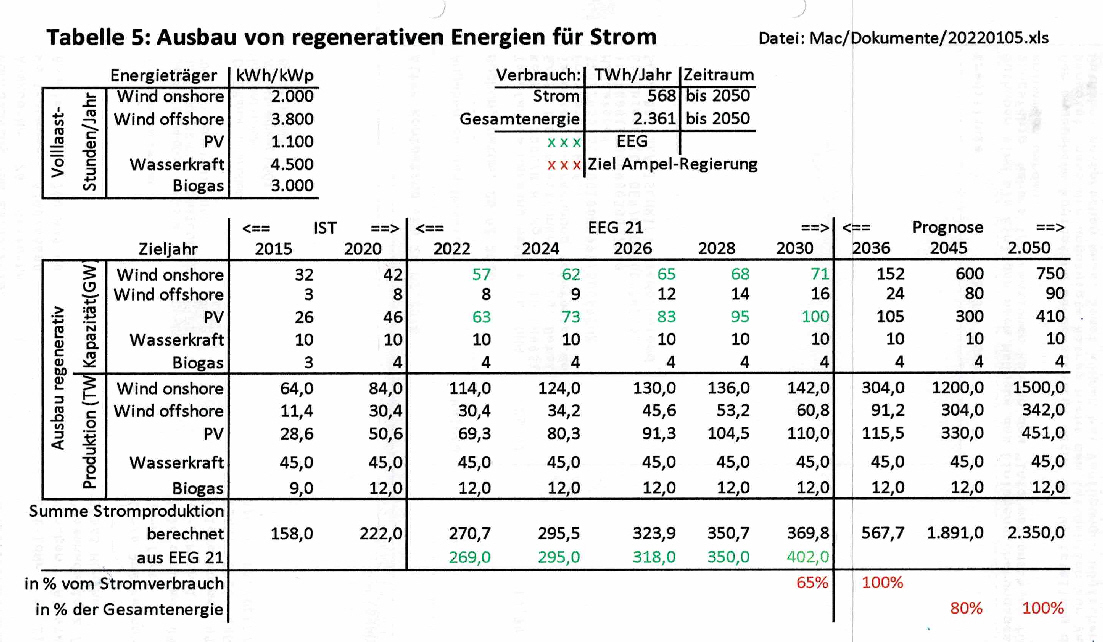

Dies alles führt dazu, dass das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) zwischen 2025 und 2050 nicht mehr gebraucht wird. In Tabelle 5 sind die EEG-Ziele grün und die Ziele der Ampel-Regierung rot markiert.

Diese Ziele sind nur erreichbar, wenn die Kapazität von Wind onshore und offshore und PV von heute knapp 100 GW bis 2050 auf 1.250 GW, also um einen Faktor von knapp 13 ausgebaut wird, weil Wasserkrft und Biogas aus geografischen Gründen kein nennenswertes Ausbaupotential mehr haben.

Wenn Sie mehr zum Hintergrund von Tabelle 5 sehen wollen und Ihr Rechner über EXCEL verfügt, klicken Sie HIER

Eine CO2-freie Energieversorgung kann in Deutschland in folgenden Schritten realisert werden:

Schritt 1: Von 2021 bis 2025 Erweiterung des Wasserstoff-Technogie-Vorhabens der Bundesregierung um die Stufe "Umwandlung von Wasserstoff in Methan".

Akteure: Forschung, Industrie;

Ziel: Industrielle Serienn- Entwicklung von Elektrolyseuren und Methaniseuren mit der Kostenobergrenze von 1.000 €/kWpeak pro Stufe

Schritt 2: ab 2022 Rückkehr zu den schon erreichten Ausbauraten Windkraft (2017: 6.600 MW/Jahr) und PV (2009: 4.200 MW/Jahr)

Akteure: Wirtschaftsminiserium

Ziel: Erhalt der Industriekapazitäten Windkraft und PV

Schritt 3: Ab 2025 Umwandlung aller heute an der Börse gehandelten Strommengen in Methan. Einspeisung des Methan in das Gasnetz

Akteure: Netzbetreiber

Ziel: Stop der Stromexporte, Reduktion der Gasimporte

Schritt 4: Bis 2026 Ausschreibung und Vergabe neuer Einzugsgebiete für Strom- und Methan-Netz;

Akteure: Wirtschaftsministerium, Deutsche Netz Agentur (DNA)

Ziel: Konkurrenz der Netz- und Anlagen-Betreiber

Schritt 5: Ab 2026 jährliche Ausschreibung und Vergabe von Losen neuer Ausbaustufen für Windkraft-, PV- und Konversions-Anlagen

Akteure: Netzbetreiber als Ausschreiber und Anlagenbetreiber als Anbieter

Ziel: niedrigster Preis für Strom und Methan beim Kunden

Schritt 6: 2023 bis 2025 Sicherungsübereignung der Anlagen an die Kunden durch Anpassung der Lieferverträge für Strom und Methan

Akteure: Wirtschaftsministerium

Ziel: Beteiligung der Kunden am Eigentum der Energie liefernden und verteilenden Anlagen

Auch die Rolle der Netzbetreiber wird sich bis 2050 grundlegend ändern. Heute gibt es für Strom und Erdgas nur wenige Übertragungsnetzbetreiber, die den Markt unter sich aufgeteilt haben. Dazu kommen etwa 700 Verteilnetzbetreiber, die fossil erzeugten Strom und Erdgas aus dem Übertragungsnetz beziehen und an ihre Kunden liefern. Alle Anlagen für regenerativ erzeugten Strom sind an das Verteilnetz angeschlossen. werden. Der produzierte Strom wird nach EEG vergütet, aber nicht an die Kunden der Verteilnetze, sondern über die Leipziger Strombörse verkauft.

Heute kann jeder Kunde sich aus den Verteilnetzbetreibern denjenigen aussuchen, der den günstigsten Preis oder die besten Eigenschaften des gelieferten Stroms oder Erdgases bietet. Dieser Wettbewerb ist jedoch sehr eingeschränkt, weil wichtige Preisbestandteile, wie Weltmarktpreise für Kohle oder die Gebühren der Übertragungsnetzbetreiber für alle Verteilnetzbetreiber als Konkurrenten um Kunden gelten.

Bis 2038 sollen alle Kohle und Atomkraftwerke vom Netz genommen sein. Transporte von Strom aus großen Kraftwerken über große Entfernungen, sind nicht mehr erforderlich. Transporte von Methan/Erdgas über große Entfernungen sind in beide Richtungen zwischen regionalen Methanspeichern und globalen Großspeichern erforderlich. Bild 6A zegt, dass 2050 etwa 90% der gesamten Energieproduktin Strom aus Windkraft, PV und Wasserkraft sind. Diese Produktion ist regional, so wie auch der Verbrauch regional ist. Das legt nahe, dass auch die Netze regional strukturiert werden.

Zusätzlich zu den heutigen Aufgaben gehört zu den künftigen Aufgaben eines Netzbetreibers der Betrieb der Koversionsanlagen für die Umwandlung von Strom in Methan, die Beladung und Entladung der etwa 30 über Deutschland verteilten Untertagespeicher und der Transport/Verkauf der Verlustwärme. Da liegt es nahe, dass künftige Netzbetreiber ihr Einzugsgebiet um die regionalen Methan-Speicher anordnen, um Transportwege für Strom, Methan und Wärme möglichst kurz zu halten.

Alle Netzbetreiber müssen wirtschaftlich operierende Unternehmen sein, die Einnahmen und Ausgaben haben. Einnahmen sind Zahlungen von Kunden, die Strom, Methan und Wärme aus dem Netz beziehen. Ausgaben sind Aufwendungen für Bau und Unterhalt der Strom-, Methan- und Wärme-Netze, für Bau und Unterhalt der Anlagen zur Konversion von Strom in Methan und für die Ausrüstung der Methan-Speicher.

Die Schritte 1 bis 4 können bei Gültigkeit des EEG abgearbeitet werden. Ab Schritt 5 müßte das EEG deutlich nachgebessert werden, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Insbesondere müßten die EEG-Erlöse erhöht und die Genehmigungsverfahren erleichtert werden. Selbst wenn der Ausbau bis 2023 nach Tabelle 4 gelingen würde, müßte bis zum Abschalten des letzten Kohlekraftwerks im Jahr 2036 die Ausbaurate Windkraft fast verdreifacht werden. Das kann nur gelingen, wenn die Erlöse nicht mehr politisch im Wirtschaftsministerium festgelegt werden, sondern den marktwirtschaftlichen Eckdaten der Branche (1.800 €/kWpeak, 1.700 kWh/Jahr/kWpeak, Jahreskosten = 11% der Investition) folgen. Das auch deshalb, weil von 2036 bis 2050 die Ausbaurate Windkraft nochmals mehr als verdoppelt werden muß.

Eingangs wurde gesagt, dass CO2-freie Energieversorgung ein Jahrhundertprojekt ist. Sie ist mehr als ein Jahrhundertprojekt. Sie wird das Land von Grund auf verändern. Dazu im Einzelnen:

Die CO2-freie Energieversorgung aller Bürger und aller Unternehmen in Deutschland mit Strom, Wärme und Mobilität, soll bis 2050 realisiert werden. Das ist mit den heutigen technischen Mitteln möglich.

die Gesamtkosten werden ohne kostensenkende Maßnahmen bei mehr als dem Doppelten der heutigen Energieversorgung liegen. Werden alle heute technisch möglichen Kostensenkungsmaßnahmen realisiert, können die Gesamtkosten in die Nähe der heutigen Gesamtkosten abgesenkt werden. Das ist eine typische Aufgabe für ein "high-tech"-Land wie Deutschland-

das größte Problem ist die erforderliche Vervielfachung des heutigen Parks von Windkraft- und PV-Anlagen um einen Faktor zwischen 15 und 25. Das ist eine Folge der Annahme, dass Windkraft und PV die einzigen Regenerativen sind, die das erforderliche Ausbaupotential mitbringen. Da die Anlagen technisch ausgereifte Produkte sind, kann der Ausbau des Anlagenparks durch einfaches Vergrößern der Anlagenzahl erreicht werden.

der hohe Ausbaufaktor ist auch eine Folge der Annahme, dass der "rebound-effect" alle erzielten Einsparungen zunichte macht.

Egal wie hoch der Ausbaufaktor am Ende wirklich ist, jeder Ausbau wird Widerstand der Bürger auslösen. Dieser Widerstand entsteht durch das Jahrzehnte alte Gefühl, dass immer andere mit der Energieversorgung Geld verdienen, nur nicht die Betroffenen selbst. Deshalb der Vorschlag im vorigen Abschnitt für eine "Kundenbeteiligung in Deutschland".